oegb.at-Redakteur Franz Fischill während seines Reha-Aufenthaltes

Eine Kur ist kein Urlaub

Wie ich durch die Krankheit neue Kraft schöpfte - mein Reha-Tagebuch

„Gut schaust aus. Warst auf Urlaub?“, fragte mich ein entfernter Bekannter Anfang Jänner, einige Tage nachdem ich von einem dreiwöchigen Rehabilitationsaufenthaltes im Oberen Waldviertel wieder zurück nach Wien gekommen war. „Net schon wieder“, denke ich mir, und er fügte gleich hinzu: „So eine Kur könnte ich auch brauchen. Einmal so richtig entspannen, nichts tun – und das als Krankenstand.“

Diese Ansagen kenne ich nun seit rund 20 Jahren, als ich das erste Mal wegen der damals gerade diagnostizierten Diabetes auf Reha gefahren bin. Inzwischen habe ich die achte Reha hinter mir und diese Ansagen ordentlich satt. Daher habe ich mich diesmal entschlossen, ein Tagebuch zu führen, dafür viele Gespräche zwischen den Therapien zu suchen und Informationen zusammenzutragen.

Mein Bekannter wusste davon nichts und daher habe ich einfach kurz nachgefragt: „Du meinst Urlaub auf Krankenstand?“ Er: „Da hört und liest man ja einiges, eingezahlt habe ich ja auch schon viele Jahre und eigentlich noch nie was davon gehabt.“ Immer dieses Hörensagen.

Was die Pensionsversicherungsanstalt tatsächlich für ASVG-Versicherte anbietet, welche Vorrausetzungen Sie erfüllen müssen, die Höhe der Zuzahlung, Antragsformulare usw. finden Sie hier.

Kur und Reha - die Unterschiede

Umgangssprachlich werden die Begriffe „Kur“ und „Reha“ häufig synonym verwendet. Genau betrachtet, handelt es sich dabei jedoch um verschiedene Maßnahmen: Die Rehabilitation gliedert sich in drei Bereiche: medizinische, berufliche und soziale Rehabilitation. Das vorrangige Ziel ist es, den ursprünglichen Gesundheitszustand der Patientin/des Patienten nach Unfall oder Krankheit wiederherzustellen – sowohl für das persönliche und gesellschaftliche, wie auch für das berufliche Leben. Im Gegensatz zur Rehabilitation, bei der die „Reparatur“ im Vordergrund steht, geht es bei einem Kuraufenthalt vor allem um die Aufrechterhaltung der Gesundheit einer Person.

Mein Reha-Tagebuch

Tag 1 – Die Ankunft: Für meine achte Reha wollte ich, wegen der ausgezeichneten Erfahrungen, unbedingt wieder ins "Lebens.Resort Ottenschlag". Am 25. November 2019 war es dann soweit.

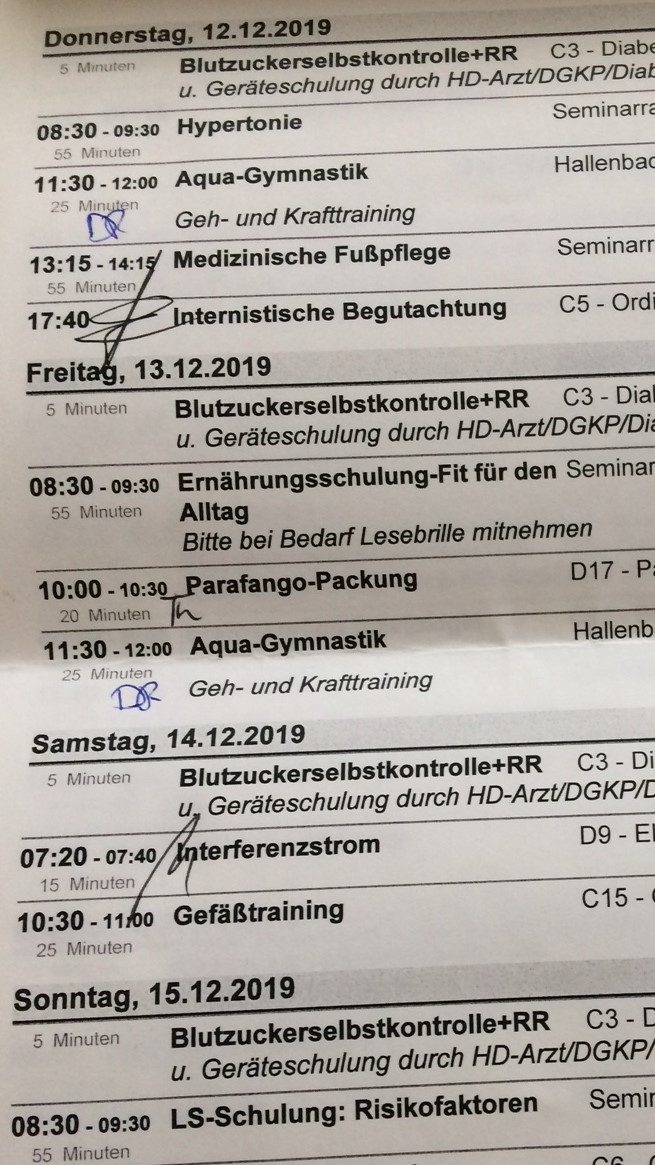

Kurz vor Mittag stand ich an der Rezeption. „Guten Tag Herr Fischill, Sie kennen ja unser Haus schon, wir freuen uns, Sie die nächsten drei Wochen betreuen zu dürfen.“ Eine Mappe mit allen relevanten Unterlagen liegt bereit, oben drauf das Therapiebuch, das bis 16. Dezember mein ständiger Begleiter wird. Bevor ich die Zimmerschlüssel bekomme muss ich noch die Zuzahlung „auf den Tisch legen“, sprich via Bankomatkarte bezahlen. Es ist kurz vor 12 Uhr, da gibt’s gleich das Mittagessen. Also kurz mit dem Gepäck aufs Zimmer, umziehen und es geht schon los mit der Reha. Das Hirschragout war köstlich, aber „in der Pflege“ warten sie schon auf mich.

Angaben zur Person, auf die Waage, viele Fragen beantworten und dann noch ein EKG. „Danke Herr Fischill, die Frau Doktor erwartet sie schon zur Erstuntersuchung.“

Wenige Minuten später sitze ich der Ärztin gegenüber, wir kennen uns schon seit meinem ersten Aufenthalt im Jahre 2011. Inzwischen hat die moderne Technik Einzug gehalten und alle meine Daten und Befunde sind gespeichert. Gemeinsam gehen wir meine „Geschichte der Diabetes“ durch und da schießen mir die vergangenen 20 Jahre durch den Kopf.

1999 Einlieferung ins AKH Wien, extrem hoher Zucker, 116 Kilo. „Und heute Herr Fischill ?“, fragt die Ärztin und schmunzelt. Knapp 68 Kilo, der Langzeitzuckerwert etwa ein Drittel von damals, er nähert sich „gefährlich“ jenem eines Gesunden. „Das waren die Rehas“, meine ich. „Und das, was Sie dazwischen daraus gemacht haben“, ergänzt sie. Noch einige der üblichen Untersuchungen, Abhorchen, Reflexe testen usw. Wir gehen noch kurz durch, welche Therapien „mir bevorstehen“, und auf geht’s zum nächsten Termin. „Das Therapietuch nicht vergessen“, meint sie noch und drückt mir das weiße Handtuch in die Hand.

Minuten später bei der Therapierezeption. Ich gebe das noch leere Therapiebuch ab, fasse Bademantel und Saunatuch aus, zahle die Kaution. „Auf Wiedersehen um 16 Uhr.“ Ich eile aufs Zimmer und ordne mein Gepäck ein. Und wie es bei mir so ist, habe ich natürlich wieder was vergessen. Aber das lässt sich auch in Ottenschlag besorgen. Um 15 Uhr gibt’s die offizielle Begrüßung mit der Präsentation der Regeln, die für die nächsten 21 Tage gelten, und dem sehr eindeutigen Hinweis: „Wir möchten Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich gestalten, aber bedenken Sie, es ist kein Urlaub, rechtlich sind wir ein Sonderkrankenhaus und für Sie geht es um ihre Gesundheit.“ Punkt 16 Uhr stehe ich wieder bei der Therapierezeption, erhalte den vorläufigen Plan für die nächsten eineinhalb Tage, dann gibt’s jenen für die gesamten drei Wochen. Um 17.30 Uhr geht’s zur Zucker- und Blutdruckselbstmessung, um 18 Uhr gibt’s Abendessen.

Der zweite Tag

Tag 2 – Es geht los: Dienstag, der 26. November startet um 6.30 Uhr mit der Selbstmessung von Blutdruck und Zucker, kurz anstellen bei „der Schwester und der Ärztin“, mein Eintrag ins Diabetestagebuch wird in den Computer getippt, die Ärztin macht bei mir, ich bin ein sogenannter „Nichtinsulaner“ – ich spritze noch immer kein Insulin – einen kurzen Blick auf die Werte, bevor sie mich mit den Worten: „Sie dürfen Mittags wiederkommen“ verabschiedet. Später wird mir erklärt, dass „Sie dürfen...“ einfach kundenfreundlicher ist als „Sie müssen…“.

Um Punkt 7 Uhr öffnet das Frühstücksbuffet. Reichlich bestückt, aber wohl durchdacht und zusammengestellt von Küche und DiabetologInnen. Jetzt gibt es die Gelegenheit, meine Tischpartner kennenzulernen. Es sind Josef* und Gustav*. Josef ist Pensionist, schon lange Diabetiker und wie er sagt „das Ergebnis des ungesunden, berufsbedingten Lebens.“ Gustav hat noch einige Jahre bis zur Pension, arbeitet in einem großen Industriekonzern. Die gemeinsamen Mahlzeiten geben ausreichend Gelegenheit einander kennenzulernen und vor allem mit Gustav entwickeln sich intensive Diskussionen, über Gott und die Welt, aber vor allem darüber, wie es möglich ist, sich „in der Arbeit“ einigermaßen gesund zu ernähren. „Herrlich das Essen hier, meine Frau ist Vegetarierin, da bleibt mir daheim nichts anderes übrig und dann in der Hack’n, die Kantine, drei Leberkäsesemmeln pro Schicht, was anderes gibt’s praktisch net“, stellt er fest.

Die Frage des gesunden Essens im Betrieb wird immer wichtiger: Immer mehr Menschen wollen bewusster Leben, auch im Betrieb. Gewerkschaften setzen sich gemeinsam mit den BetriebsrätInnen und PersonalvertreterInnen für ein gesundes Essen im Betrieb ein.

„Gesund essen und einen zumindest einigermaßen gesunden Körper haben, hat schon was, schließlich fühle ich mich um 50 Kilo leichter und mit recht guten Zuckerwerten viel wohler, aber …“, notiere ich in mein Reha-Tagebuch. Ja, da begegnen mir in den drei Wochen Menschen, die „haben ganz andere Probleme, da geht es bis zur Zerstörung der Lebensgrundlage, das geht’s im Extremfall ums Leben.“

Etwa bei Anton*, Mitte 40, ein IT-Techniker, den, so erzählt er mir, zwei Jahrzehnte „nichts umgehauen“ hat. Dauerstress, Druck und nochmals Druck, alles kein Problem. Irgendwie haben sich Probleme mit dem Vorgesetzten eingeschlichen, nichts Gröberes, aber immer öfter. Anton: „Plötzlich diese Unklarheit, die Unsicherheit.“ Maria*, kurz vor ihrem 60er wirft ein: „Die Angst, vielleicht etwas falsch gemacht zu haben?". Maria hat Jahrzehnte in einer Druckerei gearbeitet, die Chefs waren immer zufrieden. Mit dem Älterwerden haben sich auch bei ihr immer mehr Probleme eingeschlichen. Der Druck ist ins Unerträgliche gestiegen. „Und dann geht’s einfach nicht mehr“, sprudelt es aus beiden wie im Chor heraus.

„Es staut sich und dann platzt alles“, zeichnet Karin*, ebenfalls IT-Technikerin, ihr Bild, wie es ist, wenn sich die Arbeit auf die Psyche niederschlägt. Bei ihr sind dann auch noch Eheprobleme dazugekommen. „Komm, so schlecht ist es schon nicht, Kopf hoch, du schaffst das schon“, hat ihr Mann immer wieder gesagt. „Dann bin ich auch da geplatzt. Das gilt natürlich auch für die sogenannten ‚guten Freunde‘. Ich weiß schon, dass es schwer ist, mit so einer Situation umzugehen, aber das verschärft einfach nur alles.“

In den drei Wochen lerne ich viele Menschen kennen, die in irgendeiner Weise am Arbeitsplatz so lange ausgepresst wurden, bis „alles geplatzt“ ist: Etwa die Lehrerin, die mir Handyfotos von ihren 5-jährigen Zwillingen zeigt, die erst 23-Jährige, die in der mobilen Pflege arbeitet und den Maurer, dem es nicht anders ergangen ist: geschuftet, alles für den Beruf gegeben, versucht, die beste Leistung zu bringen, und dann der Absturz.

Tag 21 – Zwischen Freude und Wutanfall

Sonntag, 15. Dezember. Um 8.30 Uhr gibt’s noch eine Schulung über „die Risikofaktoren des Lebens“. Es ist sozusagen eine Zusammenfassung der vorangegangenen Schulungen in komprimierter Form. Und dann das Abschlussgespräch mit der Ärztin. Viel Lob gibt’s, einige Anregungen. „Gut gemacht, Franz“, denke ich und lobe mich selbst.

Nach dem Mittagessen mache ich mich auf zu einem Spaziergang. Die richtige Gelegenheit, die Reha nochmals im Gedanken nachzuvollziehen, vor allem die unzähligen Eindrücke und Gespräche. Wut und Ärger kommt auf, wenn ich daran denke, was in vielen Betrieben mit den Menschen aufgeführt wird, wie sie ausgepresst und regelrecht weggeworfen werden. Ich stehe mitten im Wald und schreie meine Wut darüber einfach heraus. „Das ist ja ein Hilfeschrei“, schießt es mir durch den Kopf. Am nächsten Tag fahre ich zurück nach Wien, mit dem festen Vorsatz: Das gute Jahr, das ich noch bis zu meiner Pensionierung habe, schreie ich nicht mehr, sondern schreibe, was sich so tut in den Betrieben und wie es gehen könnte.