Gewerkschaftsgeschichte

1911: 100.000 gegen Teuerung auf der Straße

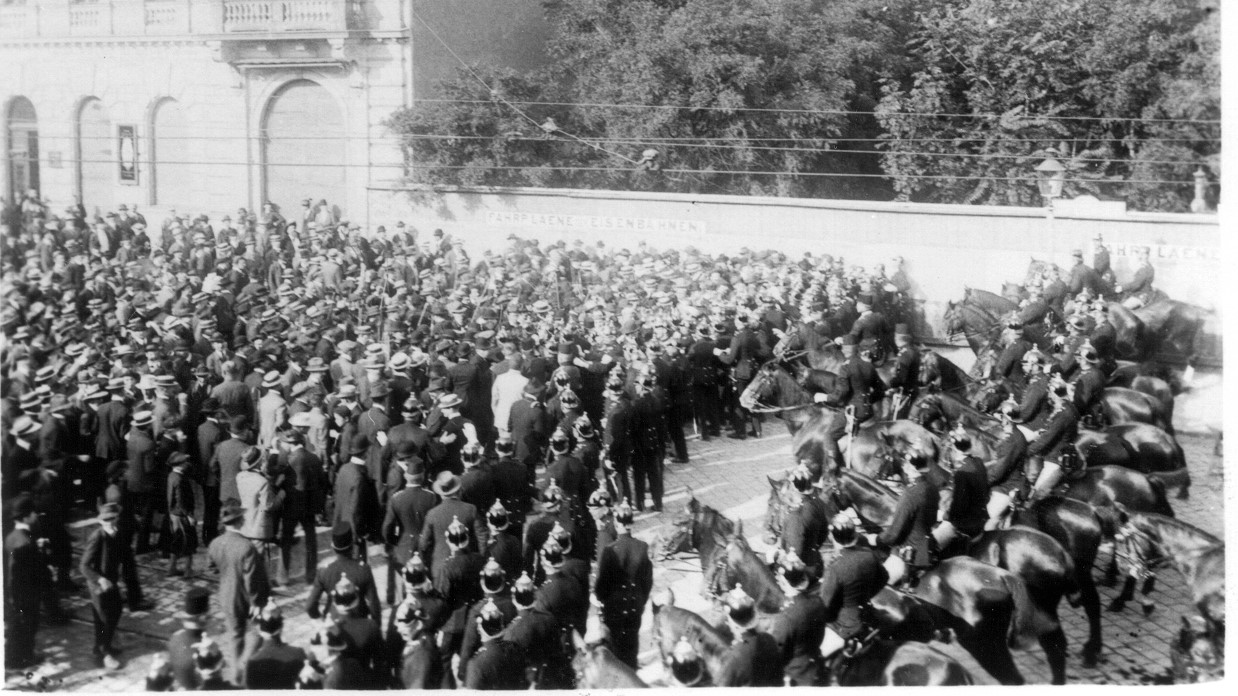

Am 17. September 1911 demonstrierten die Menschen in Wien gegen Horror-Mieten und explodierende Energie- und Lebensmittelpreise. Am Ende gab es vier Tote und 150 Verletzte

Das Wichtigste in Kürze:

- Ursachen: Um 1910/11 führten hohe Militärausgaben, Kartelle, Weltmarktpreise und Wohnungsspekulation zu massiven Preissteigerungen bei Lebensmitteln, Energie und Mieten.

- Folgen für die Bevölkerung: Hunger, Überbelegung in Wohnungen, Lebensmittelpreise bis zu 30 % höher, Mieten 45 % gestiegen.

- Protestbeginn: 1910 organisierten Frauenkomitees und Gewerkschaften Boykotte und Demos, 100.000 Menschen gingen in Wien gegen die Teuerung auf die Straße.

- Eskalation: Am 17. September 1911 endete eine große Demonstration zunächst friedlich, doch Unruhen führten zu Straßenschlachten, militärischer Gewalt, 4 Toten und 150 Verletzten.

- Gewerkschaftliche Perspektive: Schon damals wurde erkannt, dass Lohnerhöhungen Teuerung ausgleichen müssen – eine Haltung, die sich bis heute in den KV-Verhandlungen widerspiegelt

Hohe Staatsausgaben für das Militär, komplizierte Zollregelungen, Stagnation in Landwirtschaft und Viehzucht, hohe Weltmarktpreise sowie staatliche Förderung für mächtige Kartelle: Die Gründe für die massiven Preissteigerungen waren vielfältig. Der Wirtschaft ging es gut, der Bevölkerung nicht.

Das Lohnniveau war niedrig und Spekulationen hatten Wohnungspreise explodieren lassen. Die Lebensmittelpreise waren gegenüber dem Vorjahr um bis zu 30 Prozent gestiegen und die Mieten gar um 45 Prozent. Das Resultat: Die Bevölkerung hungerte und lebte in überbelegten Sub-Standardwohnungen.

Frauenkomitee rief zum Protest

Die Proteste dagegen begannen im Juni 1910. Weil die Fleischpreise wieder angestiegen waren, griffen die Mitglieder des Kremser Frauenkomitees zu drastischen Maßnahmen. Sie riefen den Fleischboykott aus und die Bevölkerung machte mit. 14 Tage lang kaufte niemand Fleisch von Fleischhauern in Krems. Die Frauen gründeten eine Konsumgesellschaft und verkauften Fleisch zum Einkaufspreis. Bald folgten andere Gemeinden dem Beispiel und der Erfolg war beachtlich. Die meisten Fleischhauereien senkten ihre Preise. In Wien aber blieben die Preise hoch.

Das Leben wurde unleistbar

Schließlich riefen Ende September 1910 politische wie gewerkschaftliche Organisationen zur Demonstration gegen die Fleischteuerung auf. Rund 100.000 Menschen gingen am 2. Oktober 1910 in Wien und anderen Orten auf die Straße. Die Regierung hörte den Unmut und erlaubte Fleischimporte aus Rumänien, Serbien und Argentinien. Aber das war nicht genug, um die Preise zu senken.

Die Kosten für das alltägliche Leben stiegen weiter. Auf Lebensmittelmärkten kam es zu Tumulten und Mieter:innen demonstrierten gegen Mietpreiserhöhungen. Ihnen gegenüber stand die Polizei mit gezückten Säbeln. So auch bei der zweiten Demonstration gegen die Lebensmittelteuerung am 17. September 1911. Wieder kamen rund 100.000 Menschen forderten die Öffnung der Grenzen für zollfreien Fleisch-, Vieh- und Futtermittelimport, Mietpreissenkungen und Lohnerhöhungen. Die Demonstration endete friedlich.

Krawalle und Straßenschlachten

Doch kurze Zeit später kam es zu weiteren Protesten. Das Militär ritt Attacken auf einige Demonstrierende und jagte sie über den Ring. Die Situation eskalierte. Es kam zu Straßenschlachten, das Militär besetzte einige Stadtteile, Steine flogen gegen das Rathaus, Fabriken und Schulen wurden angezündet. Aus der friedlichen Teuerungsdemonstration waren gewalttätige Teuerungskrawalle geworden. Sie endeten mit 488 Verhaftungen, 150 Verletzten und vier getöteten Arbeitern. Revolution lag in der Luft.

Gewerkschaften und politische Parteien riefen zur Ruhe auf. Abgeordnete debattierten im Reichsrat über die Teuerung, allerdings ohne Resultat. Konservative Zeitungen schrieben, dass die von Gewerkschaften erkämpften Lohnerhöhungen schuld an den Preissteigerungen wären – ein Argument, dass bis heute immer wieder verwendet wird und schon vor hundert Jahren falsch war. Die Gewerkschafter:innen wussten schon damals, dass die Erhöhung der kollektivvertraglichen Löhne auch ein Ausgleich für die Teuerung ist. Eine Praxis, die sich heute noch bewährt.

Bei der Kollektivertragsverhandler:innenkonferenz vor wenigen Wochen, am 7. September 2022, wurde aufgrund der hohen Inflationsrate und der Teuerung ein neues Ziel gesetzt: Der kollektivvertragliche Mindestlohn soll 2.000 Euro betragen. Dieses Verhandlungsziel werden auch die Teilnehmenden an der Demonstration am 17. September 2022 lautstark fordern.