39,7 Prozent beträgt der sogenannte Gender Pension Gap, also die geschlechtsspezifische Pensionslücke, im Jahr 2025 in Österreich. Die Gründe dafür sind einfach: Frauen arbeiten oft wegen fehlender Kinderbetreuung oder unbezahlter Care-Arbeit in Teilzeit, wo der Stundenlohn geringer ist. Ginge es dagegen rein nach dem Ausbildungsniveau, müssten Frauen mehr verdienen als Männer. Aber stattdessen erwartet sie am Ende des Arbeitslebens öfter die Altersarmut als Männer.

Dabei ist die Situation heutzutage wesentlich besser als noch Mitte des 19. Jahrhunderts, denn die Frauen mussten sich ihre Pensionsansprüche erst erkämpfen.

Männerpensionen

Die Regentin Maria Theresia führte 1749/1750 den Pensionsfonds für Offiziere und für Beamte sowie deren Hinterbliebene ein. Im Jahr 1889 erging das Bruderladengesetz, das auch die Invaliden- und Witwenpension für Bergleute enthielt. Männer hatten allerdings erst dann Anspruch auf Pension, wenn sie invalid (arbeitsunfähig) wurden.

Postmanipulantinnen

Die Männerbastion in den Ämtern fiel im Jahr 1874 durch einen Erlass des Handelsministeriums. In Stadtpostämtern durften Postmanipulantinnen „verwendet“ werden, zu niedrigerem Lohn und ohne Anspruch auf „bleibende Versorgung aus dem Staatsschatz“. Auch für die Frauen, die ab 1883 bei der Staatsbahn arbeiteten, galt das Gleiche.

Erst im Jahr 1893 gewährte der Staat Frauen die Möglichkeit, freiwillig 14 Prozent ihres Gehalts in einen Pensionsfonds einzuzahlen. Auf die Kritik, dass sich Frauen ob ihres geringen Einkommens die hohen Beiträge nicht leisten konnten, antwortete der Staat mit Disziplinarverfahren und Androhung von Entlassung.

Die Lage der Staatsarbeiterinnen verbesserte sich aber mit den von Frauen gegründeten Gewerkschaften.

Geistige Leistungen

Ganz anderen Herausforderungen standen den Frauen im Jahr 1909, nach der gesetzlichen Regelung „der Pensionsversicherung, der in privaten und einigen öffentlichen Diensten stehenden Angestellten“ gegenüber. Das Gesetz orientierte sich schon damals an männlichen Erwerbsbiografien und enthielt Paragrafen, die Frauen ausschlossen. Denn nur, wer „ausschließlich oder vorwiegend geistige Dienstleistungen“ verrichtete, Monatslohn erhielt und im Jahr mehr als 600 Kronen (rund 3.000 Euro) verdiente, durfte versichert werden. Für einen Großteil der Frauen traf das nicht zu.

Das Gesetz legte aber auch erstmals das unterschiedliche Pensionsantrittsalter von Frauen und Männern fest. Die Gründe dafür waren, dass Frauen ob der Mehrfachbelastung früher invalid werden und dass bei Frauen, im Gegensatz zu Männern, damals keine Hinterbliebenenleistungen anfielen.

Erst mit dem Angestelltenversicherungsgesetz vom 29. Dezember 1926 wurde der Kreis der Versicherungspflichtigen erweitert. Aber da Frauen bis zu 75 Prozent weniger verdienten als ihre männlichen Kollegen, erhielten sie auch weniger Pension, und somit entstand schon damals Altersarmut.

Arbeiter:innen erhielten während der Ersten Republik keine Pension.

ÖGB-Archiv

Altersversicherung für Arbeiter:innen

Während der Ersten Republik sollten auch Arbeiter:innen erstmals in eine Alters- und Invalidenversicherung einbezahlen können. Allerdings enthielt das Arbeitsversicherungsgesetz vom 1. April 1927 – ein Schelm, wer Böses denkt – eine seltsame Regelung: die Wohlstandsklausel. Erst wenn es durchschnittlich weniger als 100.000 Arbeitslose gäbe, würde die Altersversicherung in Kraft treten. Dies geschah während der Ersten Republik und des Austrofaschismus nie.

Zweite Republik

Der Nationalrat verabschiedete im Jahr 1947 das Sozialversicherungs-Überleitungsgesetz. Ursprünglich sollte das Pensionsantrittsalter für Männer und Frauen auf 60 Jahre festgelegt werden. Aber die Staatskassen waren leer und so wurde das Antrittsalter nur für Frauen gesenkt.

Der Kollektivvertrag und der Gender Pension Gap

Im frühen 20. Jahrhundert wurden die ersten Kollektivverträge abgeschlossen. Allerdings standen darin Männer- und Frauenlöhne. Für die gleiche Arbeit erhielten Arbeiterinnen weniger als ihre Kollegen. Der Unterschied lag zwischen 38 und 60 Prozent. Die Gewerkschaftsfrauen forderten seit vielen Jahrzehnten „Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“. Trotzdem lag der Einkommensunterschied 1956 immer noch bei 38,4 Prozent und dies wirkte sich unmittelbar auf die zu erwartende Pension aus.

Im Jahr 1962 verdienten die Frauen in der Metallindustrie um 23,9 Prozent weniger als die Männer. Verhandlungen mit den Arbeitgebern über die Abschaffung der Frauenlöhne scheiterten, also traten am 9. Mai 1962 mehr als 200.000 Metallarbeiter:innen in Streik und waren erfolgreich. Die Frauenlöhne wurden aus dem Kollektivvertrag gestrichen. Das löste eine Lawine aus. Es dauerte aber noch bis 1981, bis die letzten Frauenlöhne aus den Kollektivverträgen verschwanden. Mehr Lohn, bedeutete auch mehr Pension für die Arbeiterinnen.

Gleichbehandlungspaket

Das frühere Pensionsantrittsalter der Frauen wurde in allen pensionsrelevanten Gesetzen weiter übernommen, bis der Verfassungsgerichtshof am 6. Dezember 1990 die Erkenntnis veröffentlichte, dass die geschlechtsspezifischen Regelungen

Diese Erkenntnis löste bei politischen und gewerkschaftlichen Frauenorganisationen Kritik und Ablehnung aus. An den Stammtischen hörte man allerdings: „So san die Emanzen. Da wollens` immer Gleichberechtigung der Frau. Aber früher in Pension gehen können als wir, dass ja". Von der Pensionslücke von über 50 Prozent sprach aber noch kaum jemand.

Zwei Jahre lang kämpften ÖGB-Frauen, die Frauenministerin Johanna Dohnal und Abgeordnete der ÖVP, SPÖ und Grünen, um das Gleichbehandlungspaket abzuschließen. Im Gegenzug zur Umsetzung von frauenpolitischen Forderungen wird das Frauenpensionsantrittsalter ab 1. Jänner 2024 schrittweise dem der Männer angepasst. Bis dahin sollten alle bestehenden gesellschaftlichen, familiären, wirtschaftlichen Benachteiligungen der Frauen abgebaut sein.

Die Pensionsreform im Zuge des Gleichbehandlungspakets brachte auch, dass seit dem Jahr 1991 Kindererziehungszeiten für die Pension angerechnet werden – und insgesamt einen Pensionszuwachs für Frauen von acht Prozent. Trotzdem blieb die Pensionsschere weit offen. Schätzungen gingen von bis zu 45 Prozent Gender Pension Gap aus.

Pensionsreform 2000/2003

Das Sozialabbauprogramm der schwarz-blauen Regierung beinhaltete auch eine Pensionsreform, die Frauen stark betraf. Trotz massiver Proteste, Demonstrationen und Streiks beschloss die Regierung im Jahr 2000 u. a. Kürzungen bei Witwenpensionen bzw. Witwerpensionen und Verschärfungen bei Frühpensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit. Im Jahr 2003 folgten die schrittweise Ausweitung des Bemessungszeitraums von den bisher 15 besten Jahren auf 40 Jahre, höhere Abschläge bei Frühpensionen und die Abschaffung der vorzeitigen Alterspensionen wegen langer Arbeitslosigkeit – Letzteres betraf zu 90 Prozent Frauen.

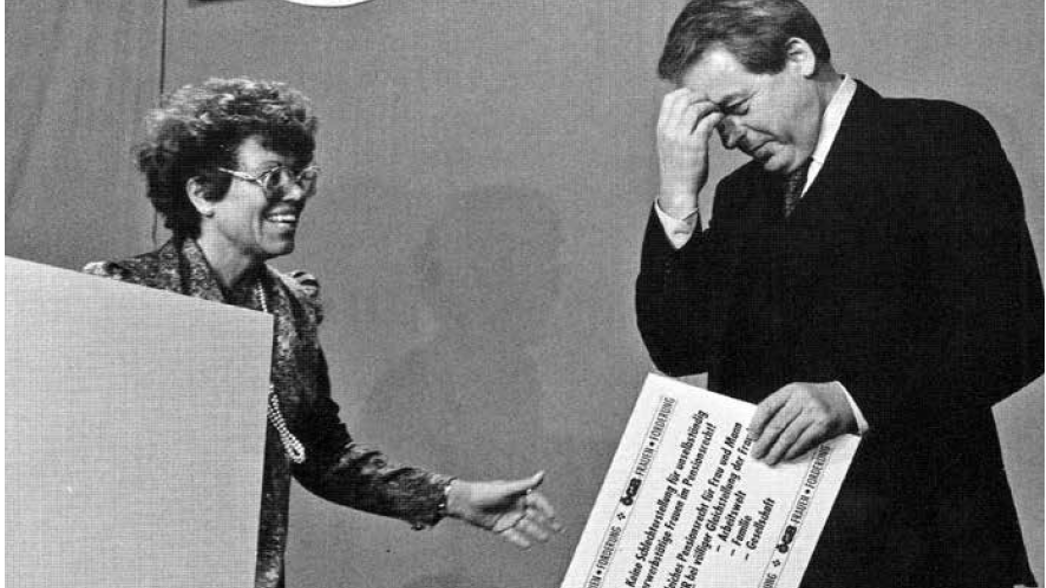

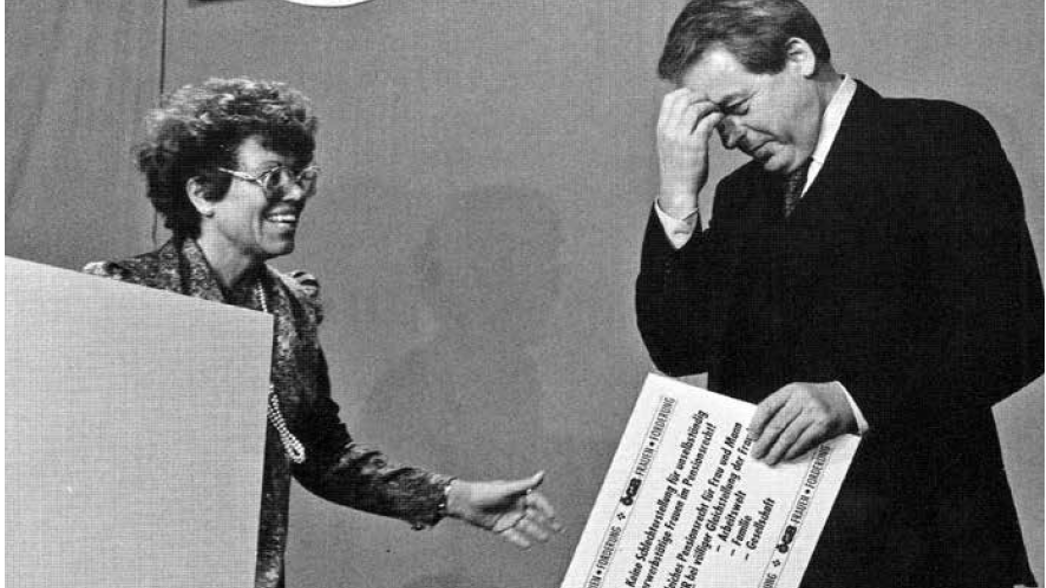

Beim ÖGB-Frauenkongress im Jänner 1991 übergab die scheidende ÖGB-Frauenvorsitzende Hilde Seiler Bundeskanzler Franz Vranitzky 70.322 von Frauen unterschriebene Postkarten. Die Nachricht darauf war: Keine Anhebung des Frauenpensionsantrittsalters.

ÖGB-Archiv

Fazit

Der Kampf der Gewerkschaftsfrauen hat sich gelohnt. Zuerst die Abschaffung der Frauenlöhne in den Kollektivverträgen und somit höhere Pensionen oder die gesetzliche Anrechnung von Kindererziehungszeiten auf den Pensionsanspruch. Immerhin konnte der Gender Pension Gap seit 1994 von rund 45 Prozent auf 39,7 Prozent reduziert werden.

Das Ziel ist klar: der Gender Pension Gap muss null Prozent sein. Deshalb fordern die Gewerkschaftsfrauen höhere Einkommen, vor allem in frauendominierten Branchen wie Pflege, Bildung oder Handel sowie flächendeckende Kinderbildung, -betreuung und Pflegeangebote, damit Erwerbsarbeit möglich ist.

Quellen:

Mayrhuber Christine, Geschlechtsspezifische Pensionslücke in Österreich, Wirtschaft und Gesellschaft, Jahrgang 46, Ausgabe 4, S. 501-514, April 2020

Mendel Marliese, Der Kollektivvertrag und der Gender Pay Gap, in Wir. die FRAUEN der Produktionsgewerkschaft, 2017, S. 338-349

Mendel Marliese, Österreichweiter Metallarbeiter_innen-Streik, in Wir. die FRAUEN der Produktionsgewerkschaft, 2017, S. 334-335

?qlt=85&ts=1741952750632&dpr=off)